感情はどこから生み出されるのでしょうか?

感情と情動の研究の歴史をみると、20世紀が「情動の時代」、21世紀が「感情の時代」といわれています。

感情と情動の違いを簡便的にいうなれば、感情は情動に主観的な感じが加わったものです。

感情は、人間の「心」を理解するためのものと考えられています。

情動から感情への研究のきっかけ

情動の時代における研究は、条件反射から人間の感情まで幅広く行われていました。

ただそのときにはまだ人と基礎研究を結びつけられてはおらず、それぞれが独立した形で研究されていました。

それが大きく変化したきっかけは2つあります。

1つが1996年のLeDouxによる恐怖情動の二重神経回路の発見、そしてもう一つが人間での脳活動測定手法の開発です。

恐怖情動の二重回路とその発見の意義

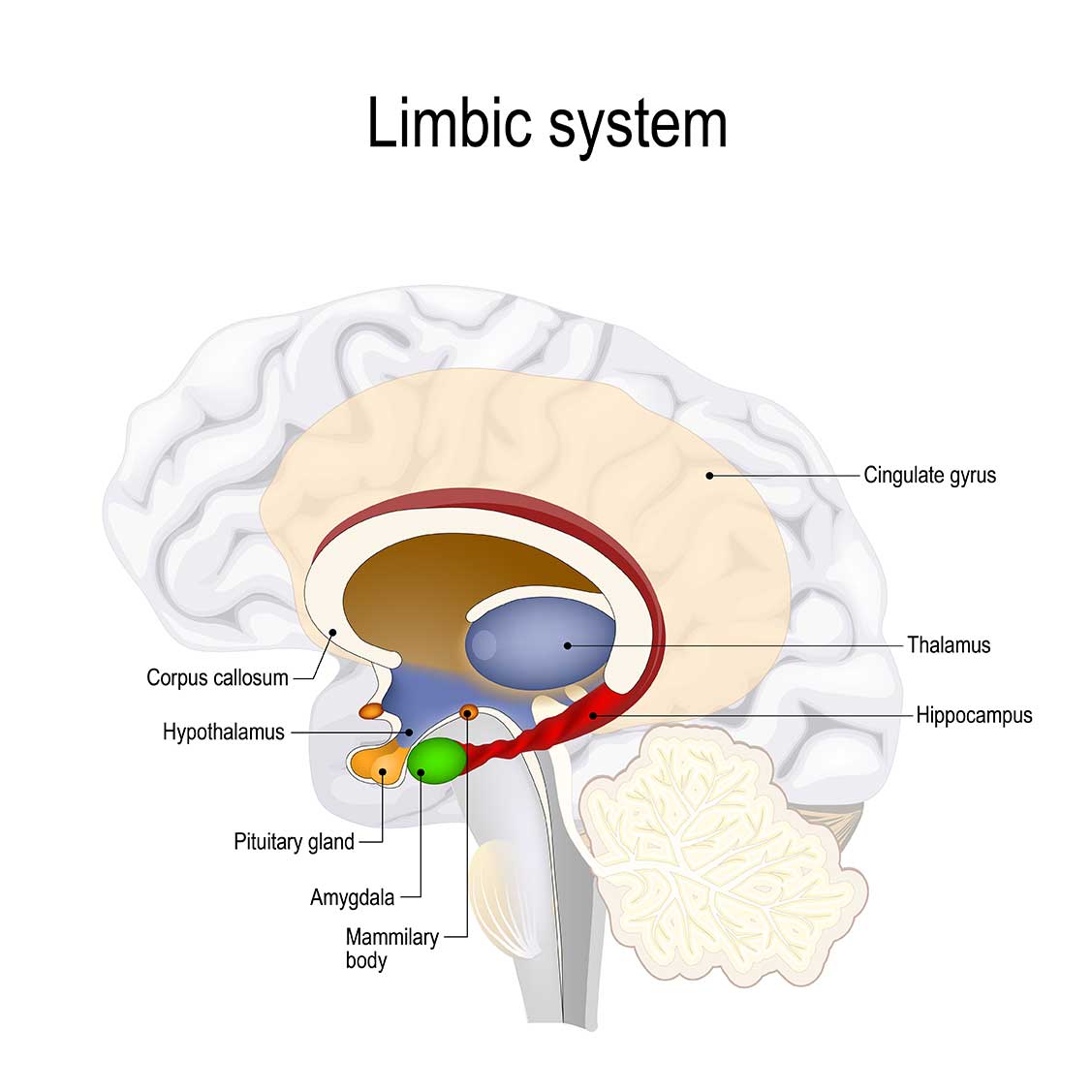

LeDouxは恐怖情動を中心として、原始的な視床 (thalamus)―扁桃体 (amygdala)経路と認知的な大脳皮質―扁桃体経路の2つがあることを発見しました(部位は上記の脳の断面図参照 左が前)。

この発見は、認知心理学の最盛期だった当時、情動や感情も神経科学的手法で解明できる可能性をもたらしました。

新たな脳活動測定手法

1991年にBelliveauらによって、非侵襲的に人間の脳の神経活動を調べるものとして、機能的核磁気共鳴画像診断法 functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)が報告されました。

脳は活性化するとその領域の脳代謝が増えます。

それを利用して、活性化している脳の部位を画像化したのがfMRIです。

参考までに、具体的なメカニズムについて触れると、脳代謝が上昇すると還元ヘモグロビン(酸素と結合していないヘモグロビン)が増加するいっぽうで、脳の血流も増えます。

この還元ヘモグロビンの増加よりも脳の血流増加のほうが大きいため、活性化した脳の部位では、単位体積あたりの還元ヘモグロビンは減少します。

この還元ヘモグロビンには局所磁場を乱す作用があるため、それを利用して活性化している脳の部位を画像的に捉えているのです。

感情階層説の元となる脳の三位一体モデル

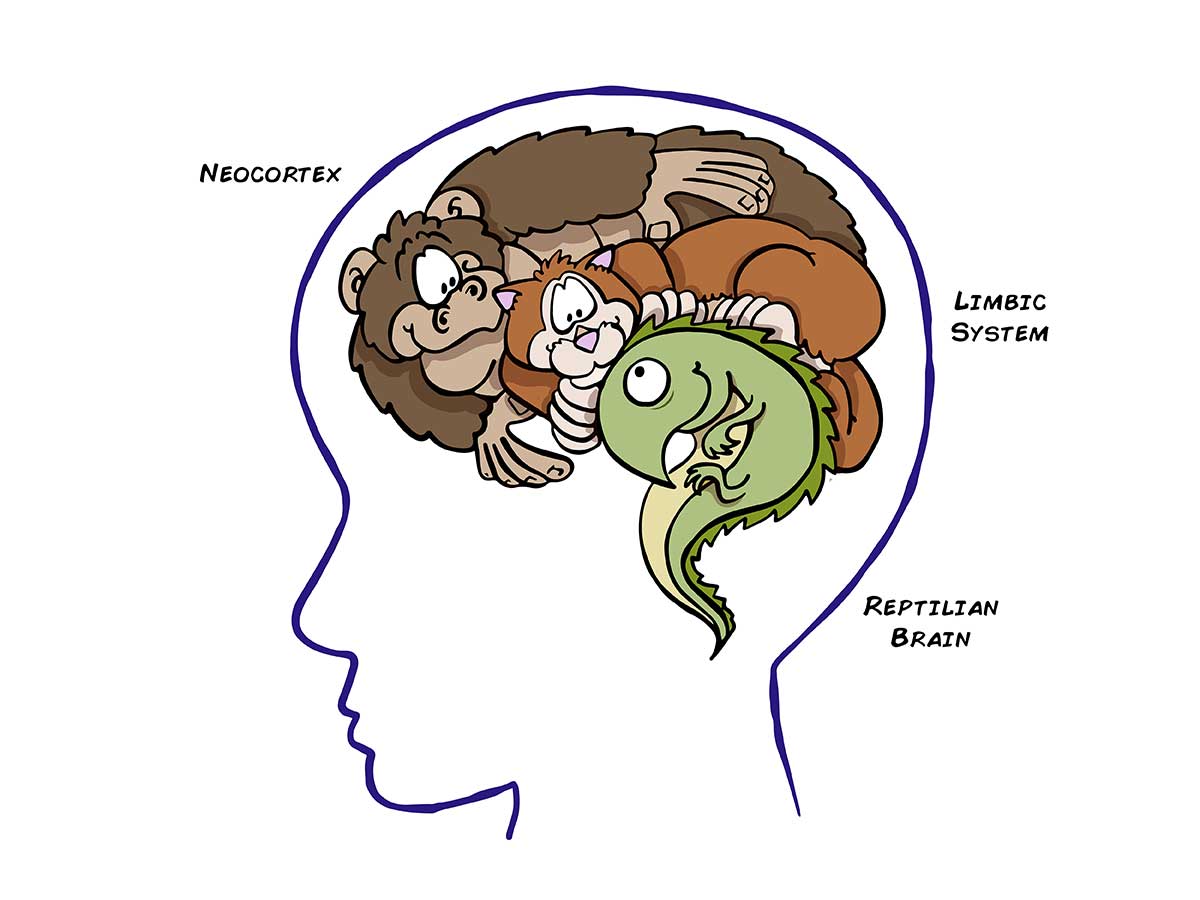

1990年MacLeanは、脳はおおよそ3層構造になっており、人間は進化とともに新しい脳を獲得したという仮説(三位一体モデル)を提唱しました。

三位一体モデルでは、脳を原始的なものから順に爬虫類脳、旧哺乳類脳、新哺乳類脳の3つに分けています。

それぞれの特徴は、以下の通りです。

・爬虫類脳(脳幹・視床下部) 反射や本能的行動に関わる

・旧哺乳類脳(大脳辺縁系) 情動に関わる

・新哺乳類脳(大脳皮質) 理性的に高度な制御をする

感情階層説

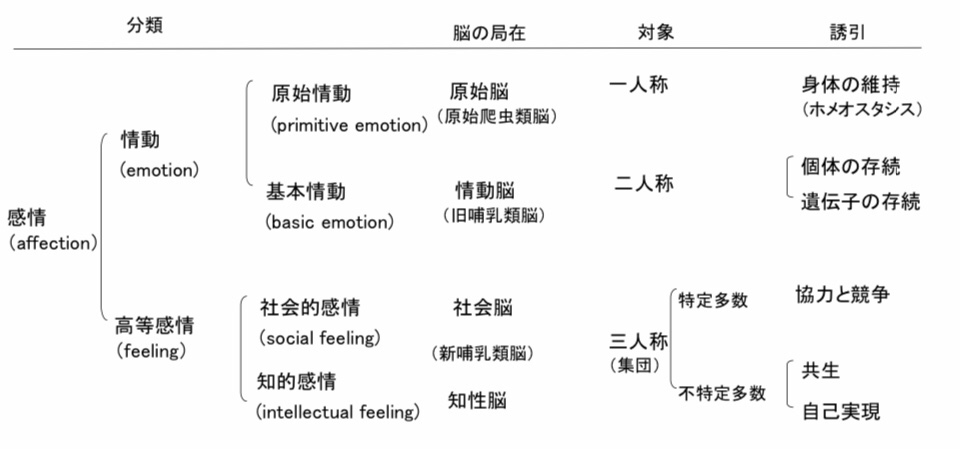

2003年脳生理学者である福田正治教授は、感情が進化的に階層構造をしているという感情階層説(進化論的感情階層説)を提唱しました。

福田教授は、この仮説の根拠として、以下の3点を挙げています。

- 情動と感情は進化とともに順次複雑性と多様性を獲得してきた

- 脳もまた進化とともに複雑になり拡大してきた

- 情動と感情は脳で発現されている

感情階層モデルは、前述した脳の三位一体モデルに対応して、原始情動、基本情動、そして高等感情が進化し、人間はこれら三層の協同によって感情が働いているとする考えです。

そこからさらに発展して、現在は高等感情を社会的感情と知的感情に分けてとらえる四層モデルの感情階層説が提唱されています。

この感情階層モデルで使われる情動は、一時的で激しい身体的変化を伴い、観察可能なものと定義されています。

原始情動

原始情動は、爬虫類脳(脳幹、視床下部)から生命を維持するために生み出されるものです。

ちなみに、視床下部には、心血管系、消化器系、呼吸器系、内分泌系などの生体の内部環境を恒常的に維持する中枢や摂食行動、体温調節行動、性行動など動物が生存していくために最低限必要な行動調節システムが備わっています。

つまり、原始情動は、その個体が生命を維持するために最適な環境を求めて移動できるよう、その判断基準を与えてくれています。

感覚器を通して環境からの刺激を感じ、快・不快という行動基準に基づいて、行動に移すという単純なもので、そこには高次の認知機能は関わっていません。

基本情動

動物がエネルギー源として肉食を始め、捕食者-非捕食者の関係ができたときに防御の方策として逃げるという行動を促すために恐怖情動ができたと考えられています。

それが何かということを深く考えるより先に恐怖情動に突き動かされて逃げたものが生き延びた結果、臆病な動物のほうが生き残った可能性があると指摘されています。

逆に捕食の観点から考えると攻撃性は食料獲得に有効でした。

そして、食料を得るためには、攻撃性に加え、感覚・運動能力を発達させる必要があり、生物の進化が進んでいったのです。

また、生活の場が陸上まで広がったことで、より複雑な判断基準が求められるようになり、快・不快の情動だけでは対処できず、喜びや受容・愛情、怒り、恐れ・嫌悪といった基本情動に分化していったと考えられています。

これら基本情動は更に2つに分類されます。

一つが喜びと恐れ・嫌悪。もう一つが受容・愛情と怒りです。

前者が一人で生きていくために必要なのに対し、後者は必ず相手を必要とします。

これらの基本情動に関係しているのが旧哺乳類脳である大脳辺縁系です。

大脳辺縁系の中の扁桃体が恐怖情動に、海馬が記憶に、帯状回が痛み認知に関係しており、嫌悪中枢、怒り中枢、養育行動の中枢も大脳辺縁系にあると考えられています。

参考)怒りは身体にどのような影響を与えるのか

恐れはどこから来るのか

社会的感情

前述した原始情動と基本情動だけでは、ヒトにつながる動物は生き残れなかったのではないかと考えられています。

というのも、獰猛な肉食動物を食料として効率よく獲得するためには巧妙な罠や密接な協力、合理的な分配が、自分の身の安全を守るためには集団の力の利用が必要です。

つまりは、原始情動と基本情動の次の進化のステップとしての社会的感情があったから、個体が群れの中で生き残れたと推察されるのです。

社会的感情は、欺き、裏切り、注意の操作、協同、同盟、連合、援助、支持、好ましさ、模倣、遊びにおけるふり、共感など社会的知性と関係した行動をもたらしました。

そして、社会的感情がもとになって、愛情、嫉妬、罪悪感、羞恥心が芽生えてきたのです。

社会的感情が生じるためには、当然、自分自身を外界や他人と区別されたものとして認識し、自分自身に意識を向けるということができる必要があります。

また、そういった自己意識から派生して相手の心を読み取る力が必要になります。

このように他者の心を読み取ることができるとする根拠となっているのが、他者の運動をみたときにも同様に応答するミラーニューロンの存在です。

もちろん、その背景には大脳辺縁系や大脳皮質が社会的知性を遂行できるように発達してきている必要がります。

このような社会的感情が、基本情動と関係し、報酬と罰という形で行動を促しているのです。

知的感情

社会的知性に対応するのが社会的感情であるのに対し、ヒトの知性に対応するのが知的感情です。

ヒトの感情は、基本情動から社会的感情を経て、知的感情の獲得へとつながったと考えられています。

知的感情は、広い意味では社会的感情に含まれますが、ヒトの感情には、歴史、宗教、思想、信念、科学などの進歩によって追加された独自のものがあります。

そのため、ヒトに特有な感情を研究するためにも、対象を明確化し、ヒト特有の感情を知的感情としました。

さらに、ヒトが未来を予想したり、過去を振り返る能力を獲得したことで、未来への不安や過去への後悔といった感情も出てきたのです。

悲しみも未来と過去を想像することができることによって生じた感情だとされています。

この知的感情は、大脳皮質の中でも前頭前野が関わっています。

まとめ

感情を四つの階層に分け、進化の過程からまとめてみました。

進化の過程をみていても、感情は行動を促し、現実を変えるための重要なファクターです。

過去や未来よりも今、現在にフォーカスすることで、感情をみかたにつけることができるかもしれません。

参考)

福田正治 感情の階層性と脳の進化―社会的感情の進化的位置づけー 感情心理学研究 Vol. 16,No1, 25-35,2008